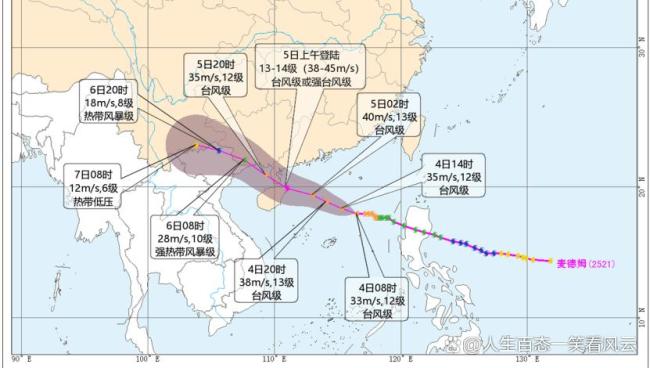

10月4日凌晨,南海北部海域经历了一场气象界的“速度与激情”。台风“麦德姆”在24小时内从强热带风暴(28米/秒)迅速增强为台风级(33米/秒),中心气压骤降至975百帕。这种爆发式增强让中央气象台在6小时内连续升级两次预警,海南紧急启动Ⅲ级响应。

从中央气象台发布的路径图可见,10月3日8时,“麦德姆”还只是强热带风暴,21小时后风速已提升至12级。其七级风圈半径在增强过程中扩张至380公里,相当于一天内“体型”膨胀了1.5个海南省面积。海南省气象局监测显示,10月4日2时至7时,台风中心向文昌逼近过程中风速仍持续攀升,这种近岸不减反增的特征在南海台风史上不足5%。

南海北部28℃以上的高温海水成为首要推手。卫星反演数据显示,“麦德姆”途经海域热容量较常年同期偏高15%,相当于持续获得200万亿焦耳/小时的能量输入,这解释了为何其结构在移动中越发紧实。垂直风切变的戏剧性变化是第二重助力。穿越吕宋岛前,该区域风切变值达25节,严重阻碍台风发展;但进入南海后骤降至8节以下,大气层结突然转为“温室”状态。这种突变在10月台风中概率仅7%。西南季风的水汽输送形成最后一块拼图。风云四号卫星云图清晰显示,10月3日夜间起,季风槽与台风环流构建起宽度达400公里的水汽通道,每小时向“麦德姆”注入约800万吨水汽,相当于3个西湖的水量。

与2016年“莎莉嘉”相比,“麦德姆”的增强速率高出60%。通常台风在距岸500公里内会受陆地影响减弱,但“麦德姆”在距广东仅830公里时仍保持增强趋势。气象数据显示,近十年南海台风从热带风暴发展到台风级平均需54小时,而本次仅用20小时,这种“快进式”发展直接压缩了防灾响应时间。

中央气象台10月3日22时发布黄色预警时,“麦德姆”尚未显现爆发迹象;但36小时后就必须发布橙色预警应对即将登陆的强台风。这种预警节奏让琼州海峡在4日8时全面停航时,部分船只仅剩3小时撤离窗口。文昌市启动人员转移时,台风中心距当地已不足600公里,创下近五年最短预警响应间隔。

近5年南海“爆发增强”台风占比从12%升至17%,与同期海温上升0.8℃呈显著相关。本次事件再次验证了学界担忧:当台风遇见更暖的海洋、更弱的风切变和更活跃的季风,传统预测模型可能面临挑战。在气候变化的背景下,防灾体系需要为更多“麦德姆式”的突袭做好准备。

这场台风事件提醒我们,大自然正在用更极端的方式考验人类的应急智慧。当台风开始玩起“变脸”游戏,留给我们的防御时间可能比想象中更紧迫。

炒股配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。